Hexen in Brandenburg

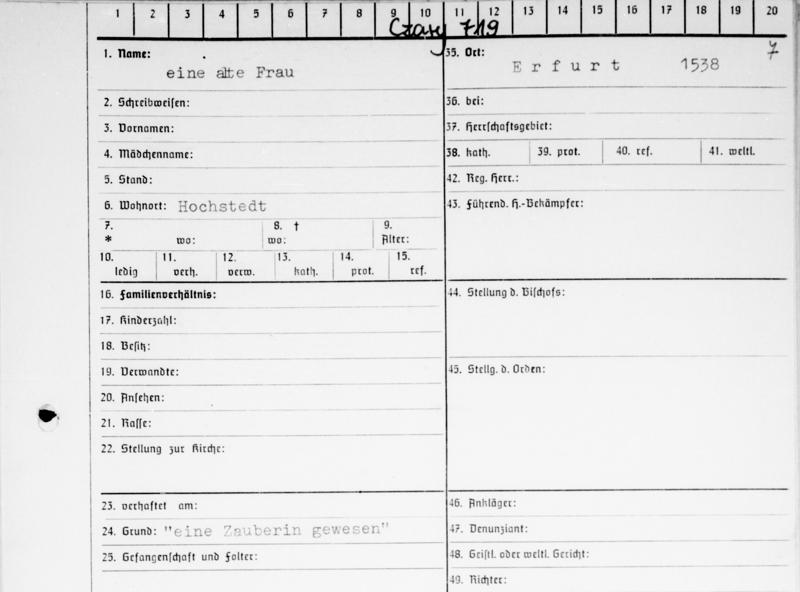

Vor einigen Wochen erschien von der Zeitschrift Die Mark Brandenburg ein Sonderheft zum Thema Hexen in Brandenburg. Auf 48 großzügig bebilderten Seiten werden 11 kurze, populär ausgerichtete Beiträge präsentiert. Das Spektrum reicht von Fallbeispielen von Zaubereiprozessen über Unheimliches bei Fontane bis hin zur Denkmalskultur. Während es somit an thematischer Breite nicht fehlt, bleibt der nicht völlig vom Thema unbeleckte Leser nach Lektüre des Heftes doch etwas ungesättigt zurück. Gründliche Recherche oder gar eigene Forschungen scheinen nur vereinzelt auf. Aber braucht es die für ein solches Heft? Dazu folgende Beispiele:

Alexander Vogel behauptet in seinem ambitioniert betitelten Beitrag Alles rechtens – der Brandenburger Schöppenstuhl während der Hexenverfolgung: „Zwischen 1550 und 1620 gab es jährlich etwa 30 Fälle, in denen über Hexen zu entscheiden war.“ Das wären 2100 Hexenprozesse in einem rechten kurzen Zeitraum, der noch nicht einmal die aus anderen Regionen bekannten Verfolgungswellen um 1630 und 1660 mit umfasst, und ebensowenig diejenigen märkischen Prozesse, für die nicht in Brandenburg an der Havel, sondern in Frankfurt/Oder, Leipzig, Rostock oder Helmstedt Rechtsgutachten eingeholt wurden. Träfe diese damit nur einen Teil des Verfolgungsgeschehens abbildende, gleichwohl bereits enorme Zahl zu, stünde die Mark Brandenburg weit oben an der Spitze der verfolgungsintensivsten Regionen in ganz Europa. Davon jedoch ist bislang nichts bekannt.

Einen Beleg für seine Behauptung bleibt der Autor schuldig. Man findet dieselbe Angabe allerdings bereits bei Otto Tschirch, in dessen Geschichte der Chur- und Hauptstadt Brandenburg an der Havel von 1928 (Bd. II, S. 64) zu lesen ist: „Es wirkt erschütternd, wenn man die Verzeichnisse der märkischen Hexenprozesse durchsieht und feststellt, daß von 1530 bis 1730 fast 700 derartiger Prozesse verhandelt worden sind, und daß in der schlimmsten Zeit, 1550-1620, jährlich etwa 30 Fälle vorkamen.“ Dies hat nun allerdings den Schönheitsfehler, dass es Verzeichnisse märkischer Hexenprozesse nie gab und nicht gibt, dass diese Aussage schon mathematisch in sich nicht schlüssig ist, und dass selbst die niedrigere der beiden Angaben kaum mit dem heutigen Forschungsstand in Einklang zu bringen ist. Man sollte erwarten dürfen, dass ein fast 100 Jahre später erscheinender Artikel solche für das eigene Thema zentralen Unstimmigkeiten aufklärt statt sie naiv weiter zu verschleppen.

Ähnlich Dubioses finden wir in dem Beitrag Hexenprozesse in der Altmark von Hartmut Hegeler: „In Seehausen starben bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts bis zu 200 Menschen den qualvollen Tod auf dem Scheiterhaufen“, fröstelt es den Autor, auf dessen eigener Webseite wir allerdings völlig andere Zahlen lesen: „In Seehausen (Altmark): 25 Verfahren mit 14 Hinrichtungen. 1 Frau starb an den Folgen der Folter. 1 Frau beging in der Haft Selbstmord.“ Woher diese Verachtfachung der Opferzahlen, wenn auch mit dem vorsichtigen „bis zu“? Vermutlich stammt sie aus dem von Hegeler sehr zu Recht zur vertiefenden Lektüre empfohlenen Werk von Lieselott Enders: Die Altmark. Geschichte einer kurmärkischen Landschaft in der Frühneuzeit. Dort ist S. 1282 allerdings im Umfeld von Ausführungen über den Verfolgungs-Hotspot Seehausen die Rede von „mehr als 200 involvierten Personen“, was sich jedoch nicht auf den Ort alleine, sondern auf die ganze Region bezieht. Zudem ist „involviert“ nicht gleich „qualvoll hingerichtet“. Auch so kann man Opferzahlen aufpumpen.

Es sind nicht alleine fragwürdige Zahlen, die in dem Heft auffallen, sondern auch Aussagen wie diese: „Gegen Ende des 15. Jahrhunderts setzte ein Wandel ein. Religiöse Vertreter sahen den Sieg des Christentums über den Teufel gefährdet und interpretierten die Segnungen und Heilkünste der „Praktikerinnen“ und Hebammen in einem neuen Licht.“ Dergleichen frauenbewegtes Aufwärmen von der seriösen Forschung einhellig abgelehnter Projektionen und Klischees sind kein Ausweis für ernsthafte Auseinandersetzung mit einem doch eigentlich spannenden Gegenstand. In dieser Hinsicht ist das Niveau der Beiträge recht unterschiedlich. Insgesamt ist das Sonderheft kurzweilig und spiegelt zum Teil interessante persönliche Zugänge zum facettenreichen Thema Hexen. Eine kritischere Redaktion und hier oder da etwas mehr wissenschaftliche Kompetenz hätte dem Ganzen aber doch gut getan.

Neueste Kommentare