Leipzig im Doppelpack

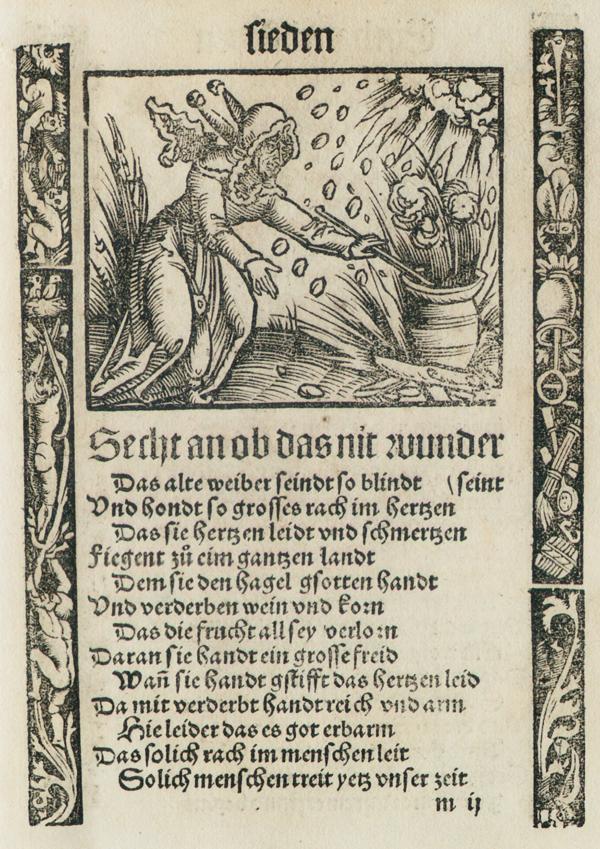

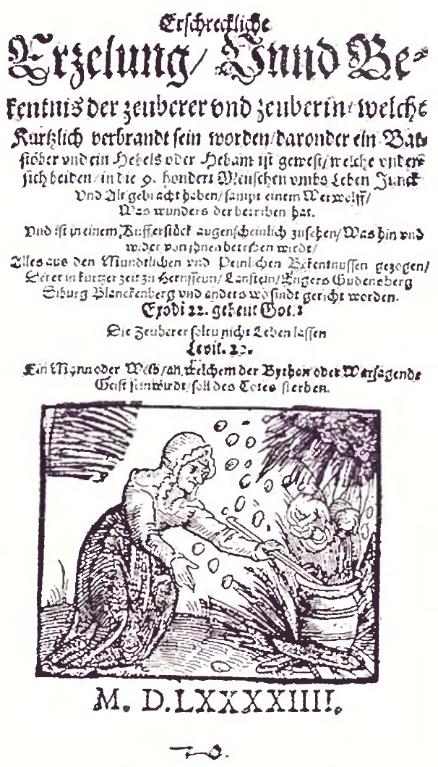

Im Jahrbuch für Leipziger Stadtgeschichte sind zwei aufeinander aufbauende Artikel von Madeleine Apitzsch erschienen:

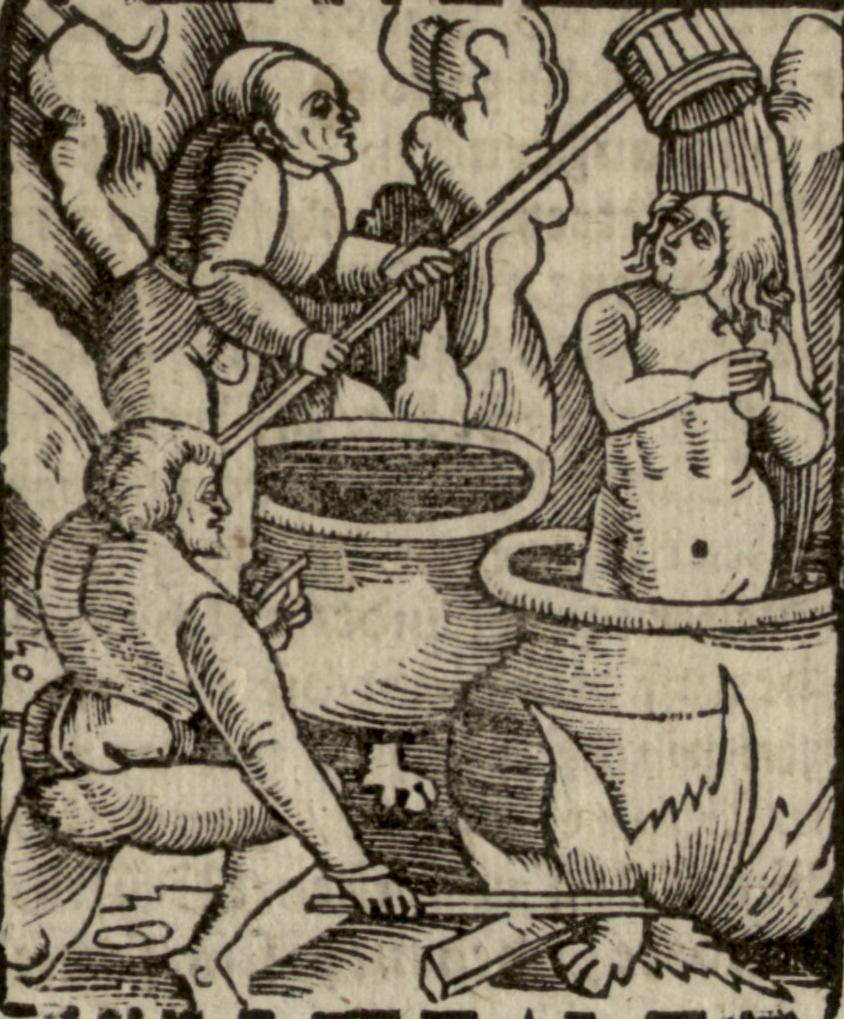

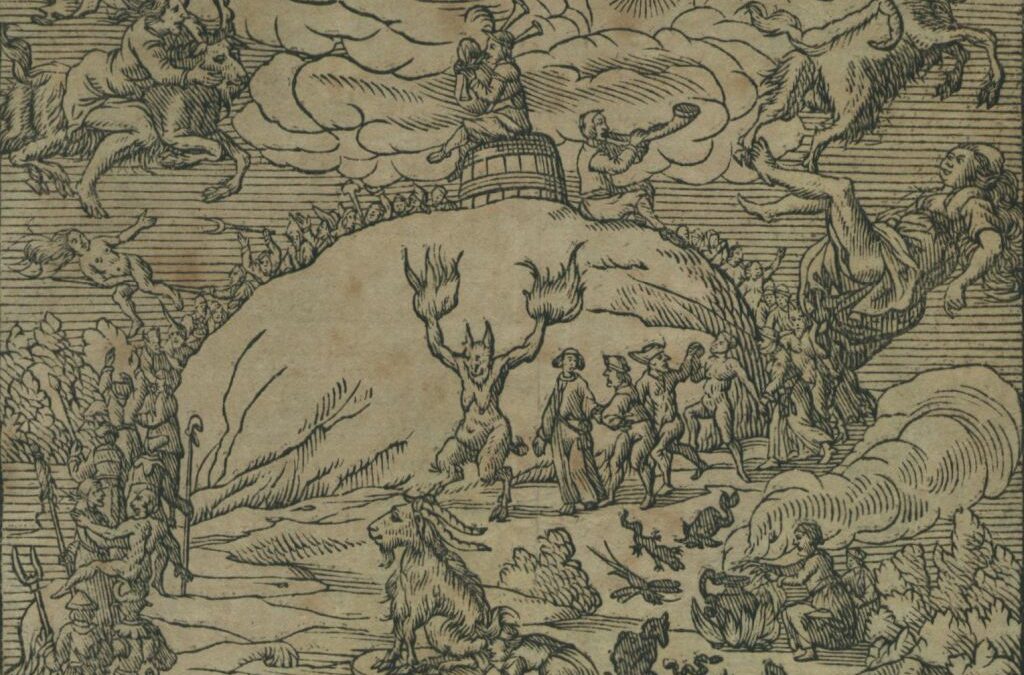

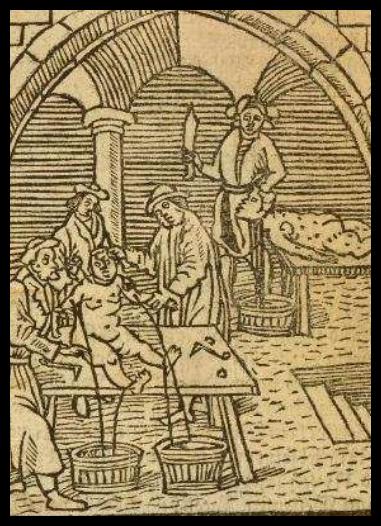

Hexerei- und Zaubereiprozesse im Amt Leipzig 1479 – 1730 (Jahrbuch 2 (2022), S. 9-45)

Das Leipziger Stadtgericht und die Prozesse um Hexerei und Zauberei 1618-1730 (Jahrbuch 3 (2023), S. 125-152)

Nachdem die grundlegende regionale Bestandsaufnahme von Manfred Wilde (Die Zauberei- und Hexenprozesse in Kursachsen, 2003) zwar einige Kritik, bislang aber nur wenige Ergänzungen gefunden hat, ist es sehr zu begrüßen, wenn für einzelnen Städte oder Regionen eigene kleinere Untersuchungen entstehen, zumal dort der Raum gefunden werden kann, um einzelne Fälle eingehender zu betrachten. Hier liegt die Stärke der beiden Beiträge, die mit ausführlich benutztem Material aus dem Leipziger Stadtarchiv einige typische Züge der sächsischen Zaubereijustiz anschaulich machen. Kritisch anzumerken ist allerdings die trotz Archivnutzung deutlich unzureichende Faktenrecherche. Gleich mehrere von der NS-Hexenkartothek in die Welt gesetzte und von Wilde kolportierte Fehldarstellungen werden weiter verschleppt, obwohl lokale Studien dieses Anspruchs doch vor allen anderen Anliegen derlei unselige Abschreibe-Traditionen kappen sollten. Das betrifft namentlich Phantomereignisse wie den breit diskutierten Prozess gegen drei Minderjährige im Jahr 1632, der tatsächlich sogar vier Jugendliche erfasste (der Vierte – das einzige Todesurteil – wurde von Wilde bei Auswertung der NS-Kartothek verbummelt), und der aber gar nicht in Leipzig, sondern in Coburg stattgefunden hat. Solche Ungenauigkeiten mindern den Wert der daran geknüpften Ausführungen doch merklich. Ähnlich bestellt ist es um die Enthauptung einer Frau im Jahre 1597 und den Tod einer Verdächtigen in Haft nach ausgiebiger Folter im Jahr 1660. Beides mögen tragische Fälle sein, und sie sind mit Leipzig verbunden – aber nur durch die überregionalen Gutachtertätigkeiten der örtlichen Juristen. Mit der Stadtgeschichte haben diese Vorfälle nichts zu tun. So bleiben von vorgeblich 25 Leipziger Zauberei- und Hexenprozessen – die ohnehin sehr großzügig als solche eingestuft wurden – höchstens 20 Verfahren übrig, die überwiegend mit Freisprüchen endeten – oder allenfalls einen ungewissen Ausgang hatten. Leipzig war definitiv kein Schauplatz sogenannter Hexenverfolgungen. Es ist schade, dass dem Leser diese Einsicht verwehrt bleibt.

Neueste Kommentare