Leichte Kost

Nicht ganz neu, mir aber erst jetzt unter die Hände gekommen: Wahre Geschichten um Hexerei in Sachsen von Bernd Rüdiger, erschienen im Tauchaer Verlag 2019. Das schmale Buch erzählt exemplarisch von einigen Zaubereiprozessen auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Sachsen.

Wer an einer Dönerbude seinen Hunger stillt, sollte dort kein pochiertes Zanderfilet an Champagner-Crème erwarten, während umgekehrt ein Gourmet-Tempel eher selten Pommes frites mit Ketchup servieren wird. Man sollte daher dieses kleine Büchlein nach dem bewerten, was es sein möchte: Kein packender Roman, keine tiefschürfende Abhandlung, keine fußnotengespickte Dissertation. Die offenbar erfolgreiche Reihe, deren Nr. 97 hier präsentiert wird, bietet historische Häppchen für Leser mit wenig Zeit und Geduld, ideal vielleicht als Mitbringsel oder auf dem Nachttisch. Der Reihentitel „Wahre Geschichten“ ist klug gewählt, indem der Verzicht auf fiktionale Ausschmückung ebenso klar signalisiert wird wie der nichtsdestotrotz auf Unterhaltung zielende Anspruch.

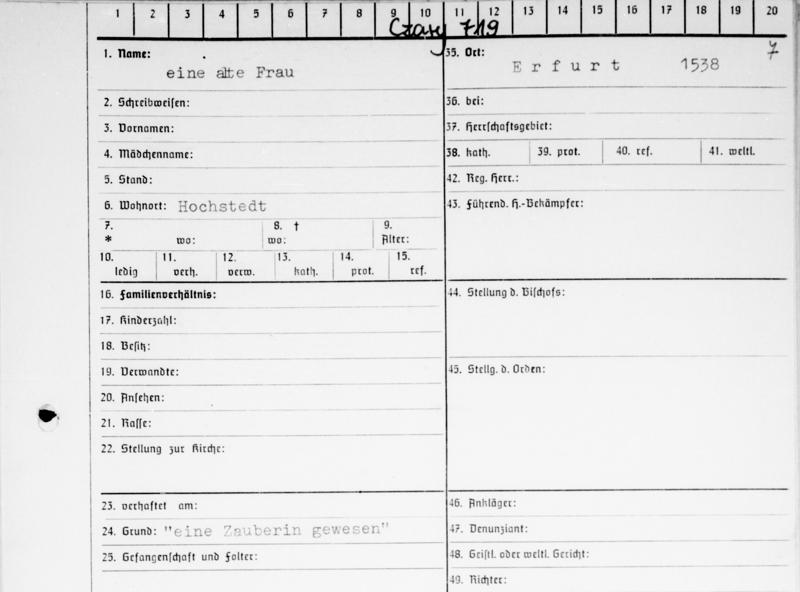

Wer solchermaßen vom Elend des Hexenprozesses quasi dokumentarisch erzählen möchte, hat es nicht ganz einfach. Von vielen einschlägigen Vorkommnissen ist nicht mehr überliefert als eine Rechnung des Scharfrichters oder zwei dürre Zeilen eines mäßig interessierten Chronisten. Wo Urteile erhalten sind, umfassen die oft gerade mal eine Drittel Seite, und die noch selteneren Protokolle von Verhören sind Fragebögen, für deren Befüllung den Beschuldigten wenig individueller Spielraum blieb. Gerne wüsste man viel mehr über einzelne Menschen, die dem realen Alptraum der Vernichtung durch eine kafkaeske Justiz anheimfielen, wie auch über diejenigen im sozialen Umfeld: Nachbarn und Denunzianten, Amtsleute und Folterknechte, Geistliche und Richter. Die Quellen geben da meistens wenig her. Gleichwohl widersteht der Autor der naheliegenden Lösung, prominente Akteure in den Mittelpunkt zu stellen wie etwa den berühmt-berüchtigten sächsischen Juristen Benedikt Carpzov oder den gefeierten Aufklärer und Bekämpfer von Folter und Hexenprozess Christian Thomasius, der ein gebürtiger Leipziger war. Gesucht wird vielmehr eine Perspektive von unten, die sehr nah dran bleibt an dem, was die Archive zum Thema zu bieten haben. Folgerichtig hat der Autor auch einige Akten selbst studiert, was ungewöhnlich für ein Werk dieses Zuschnitts ist.

Gleichwohl begegnet man durchweg den üblichen Verdächtigen wie der alten Röderin aus Oederan, den Totengräbern von Großzschocher und der unvermeidlichen Sophia von Taubenheim. Überhaupt erinnern Konzeption und Auswahl stark an ältere Literatur von Karl von Weber (Aus vier Jahrhunderten, Leipzig 1857) bis Regina Röhner (Hexen müssen brennen, Chemnitz 2000). Überraschend ist einzig, dass die chronologisch geordneten Kapitel mit dem Jahr 1660 abschließen oder vielmehr abbrechen, sodass besonders dicht überlieferte Begebenheiten wie die Neitschütz-Affäre und die Annaberger Krankheit ausgespart bleiben – mit Blick auf das erzählerische Potenzial wird hier einiges verschenkt, und man kann sich des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass der Autor schlicht die vorgegebene Seitenzahl erreicht oder keinen rechten Bock mehr hatte. Die prosaische Kürze, die lieblose Bebilderung und ein lustloses Literaturverzeichnis, dessen Ersteller offenbar gar nicht damit rechnete, dass man Interesse auf mehr zum Thema bekommen haben könnte, runden dieses Bild ab. Was Autor und Verlag hier bieten, ist weder sättigende Mahlzeit noch leckeres Häppchen, sondern eine Art Standard-Hamburger im Pappbrötchen – ohne Tomate, Zwiebel oder Salatblatt.

Neueste Kommentare